千曲万来余話その702「モーツァルト35番交響曲、初期ステレオ録音の醍醐味・・・」

今から60年ほど以前の学校教育ではまことしやかに、石油資源はあと30年位で枯渇するとか教えられていた。どういうことかというと学説の一つで化石燃料は有限のエネルギー資源だからというまでである。驚くべきは、現在でも同様らしい。つまり他の学説では、地球内部のマグマなどの変性によるとする今現在でも供給されている現実の説明としてそれが正解かもしれない。まあ、レコード音楽の受容としてステレオ録音というのもオーケストラ録音で左高音、右低音とする感覚は、それも一つだろうというまで。

今から60年ほど以前の学校教育ではまことしやかに、石油資源はあと30年位で枯渇するとか教えられていた。どういうことかというと学説の一つで化石燃料は有限のエネルギー資源だからというまでである。驚くべきは、現在でも同様らしい。つまり他の学説では、地球内部のマグマなどの変性によるとする今現在でも供給されている現実の説明としてそれが正解かもしれない。まあ、レコード音楽の受容としてステレオ録音というのもオーケストラ録音で左高音、右低音とする感覚は、それも一つだろうというまで。

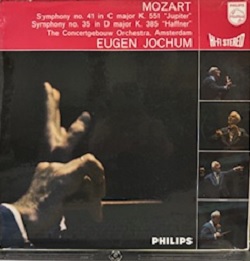

オイゲン・ヨッフム1902.11/1独バーベンハウゼン生れ~1987.3/26ミュンヘン郊外 没 指揮したロイヤル・コンセルトヘボウ・アムステルダム管弦楽団1960年頃フィリップス社録音、モーツァルトの交響曲35番ニ長調ハフナー、録音はオランダのコンセルトヘボウという老舗のオーケストラホール。その木管楽器によるハーモニー和音など殊の外美しく録音再生されて、ティンパニーの円やかな溶け合う響きはとても極上の醸成された音響である。もちろん演奏が最高の状態であり、録音もゴージャスな会場で芳醇な音響を体験できる。世界最高クラスの音楽会場でのフィリップス録音は、英国やドイツ、オーストリア、スイスの会場録音に並ぶものといえる。

いい音で聴きたいとするオーディオ愛好家へのプレゼントとして初発オリジナルプレス録音盤レコードは、極上のステレオ録音再生が保証されている。つまり、ピックアップ、カートリジによるプレーヤーそしてプリアンプ、パワーアンプというシステムの胴体部分を経てスピーカーという一連のオーディオシステム、ヴィンテージの世界では録音年代の真空管やラインコードを揃えてグレードの高い、限りなく録音操作調整コントロールルームでのマスター録音に近づく。それは何かというと、ホールプレゼンスの再生、空気感、距離感、演奏家集団の心意気まで感じられるレコード、ハフナー交響曲での楽員たちの高揚感までも聴きとられるレコードをもとめて、初めてシステムのグレードアップ努力が報われるのである。

1782.7ウィーンで初演された4楽章構成、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、トラムペット、ホルンという2管編成、Vn2部、アルト2部、チェロ、コントラバスという弦楽部、ティンパニー。これらの楽器が、緩徐楽章では木管楽器のハーモニーはコンセルトヘボウという入れ物で芳醇、メヌエット楽章での弦楽器は向かって左側からヴァイオリン、アルト、チェロコントラバスと右側へグラデイションの様に整然と再生されている。なお両端楽章トランペットは中央で、右スピーカーにはホルンやティンパニーの円やかな再生音を愉しめるのが初期ステレオ録音の典型といえる。

1980年代に入り、モーツァルト交響曲録音でヴァイオリンは左右に展開する古典配置が復権している。オットー・クレンペラーは、既に古典配置を採用したステレオ録音であった。つまり、トスカニーニ、メンゲルベルクらのモノラル録音時代からの古典配置は、ステレオ録音でも復権しているのが現代の演奏会場の風景である。つまり、チェロとコントラバスを第二ヴァイオリンとスィッチ交替すれば初期ステレオ録音の並べ方とは異なる古典配置であり、音楽鑑賞としては、作曲者の意図の反映に最適である。

オイゲン・ヨッフム指揮したモーツァルト演奏は格調が高く、弦楽器の引き締まった輝き放つ旋律線は、アナログ録音再生の最高の味わいの一つ、ティンパニーとコントラバスのブレンドされた音響は、得も言われぬ音楽である。だからこその初期ステレオ録音醍醐味、なにより空気感の再生は、現代の乾ききった世情に潤いを与えるオアシス、モーツァルトは最適の音楽かもしれない・・・