千曲万来余話その698「シューベルト弦楽四重奏曲15番、今年もPMFという悦び・・・」。

バックBuckムーン7/11満月夜に健康、仕事運や金運、恋愛運の願掛けに吉とされる牡鹿の角が生え変わる時期。札幌コンサートホールKITARAではウィーン弦楽とベルリン管打楽器教授陣による理想の室内楽コンサートが大ホールで開催され、中には室内楽は小ホールでと願う方々もいらっしゃるだろうけれど、例えばシューベルトの15番では奏者が立奏でチェロは上手に座席配置、後半のプログラムではフルートAアンドレアス・ブラウ氏やクラリネットAアレキサンダー・バーダー氏、パーカッションにはFフランツ・シンドルベック氏そしてベルリン・フィルのジャンヌダルク、ホルンにはサラ・ウィリス、アカデミー生クラリネットではヤン・マラッカ氏たちが参加したシュトラウス一家音楽でフィナーレ定番は円舞曲美しく青きドナウ、アンコールにはラデツキー行進曲。まるで音楽にホールが満たされた一夜。歴史的には当時、ウィーンでも外国の勢力に脅かされていてワルツどころではない社会情勢、パラレルでいうと欧州大陸のリアルではパレスタインやユークリヌ問題など世界大戦前夜の暗雲のただ中にいて、コンサートをリードするライナー・キュッヘル教授、平和への希求を思うとき、盤友人としては痛烈に教授陣への連帯支援を思わずにいられない。

バックBuckムーン7/11満月夜に健康、仕事運や金運、恋愛運の願掛けに吉とされる牡鹿の角が生え変わる時期。札幌コンサートホールKITARAではウィーン弦楽とベルリン管打楽器教授陣による理想の室内楽コンサートが大ホールで開催され、中には室内楽は小ホールでと願う方々もいらっしゃるだろうけれど、例えばシューベルトの15番では奏者が立奏でチェロは上手に座席配置、後半のプログラムではフルートAアンドレアス・ブラウ氏やクラリネットAアレキサンダー・バーダー氏、パーカッションにはFフランツ・シンドルベック氏そしてベルリン・フィルのジャンヌダルク、ホルンにはサラ・ウィリス、アカデミー生クラリネットではヤン・マラッカ氏たちが参加したシュトラウス一家音楽でフィナーレ定番は円舞曲美しく青きドナウ、アンコールにはラデツキー行進曲。まるで音楽にホールが満たされた一夜。歴史的には当時、ウィーンでも外国の勢力に脅かされていてワルツどころではない社会情勢、パラレルでいうと欧州大陸のリアルではパレスタインやユークリヌ問題など世界大戦前夜の暗雲のただ中にいて、コンサートをリードするライナー・キュッヘル教授、平和への希求を思うとき、盤友人としては痛烈に教授陣への連帯支援を思わずにいられない。

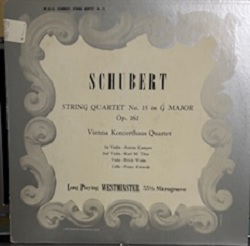

フランツ・ペーター・シューベルト1797~1828は弦楽四重奏曲を15即ち先達ベートーヴェンとマイナスワンで肩を並べる数の作曲を成し遂げている。1826年6月に作品161でドイチュ番号887、ト長調の四重奏曲をわずか10日間で仕上げたといわれている。同年にベートーヴェンは16番ヘ長調、晩年の不遇や孤独感そして人生の達観を創造していた時期として軌を一にしている。シューベルトは1824年14番死と乙女ニ短調を発表、そのトレモロ奏法の多用は主題として迫りくる「死」の影の表現にあり、モーツァルトやハイドンの弦楽四重奏の上をいくアップデートされた音楽になっている。音盤としてはウエストミンスターWL50-41、ウィーンコンツェルトハウス四重奏団でアントン・カンパ―、カールM・ティツェ、ヴィオラはエーリヒ・ヴァイス、チェロはフランツ・クヴァルダ。彼らの演奏によるとその弦楽器の歌謡性というウィーン風の味わいが満ち足りている。すくなくとも弦楽四重奏による本質、楽器を歌わせる手本としてLPレコードの原点ともいえる。

昨夜演奏会の眼目はシューベルトにあった。キュッヘルさんがキタラホールに足しげく通う演奏人生は、レナード・バーンスタインとの出会いにあることは疑いない。事実、Pパシフィック・Mミュージック・Fフェスティバルという教育国際音楽祭の理念はバーンスタインが北京開催を希望したが、政治情勢により札幌開催が実現された経緯は札幌交響楽団当時の事務局長竹津宜男氏の尽力があったことは、語り継がれる歴史である。盤友人は初年度ロンドン交響楽団を指揮したシベリウス、第1交響曲を体験していてそれはバーンスタイン指揮芸術の精髄体験原点である。バーンスタインがウィーンに登場して彼の役割はオーケストラ音楽の市民化、大衆化にあった。たとえば、ヴァイオリンの古典配置をしてセカンドとチェロの配置を交換する、そうすることによる演奏活動の能率化の実現、すなわち、第1とセカンドVnを束ねることにより演奏難度の簡便化を達成して一般化させるという音楽を激変させることの旗手であった。時代を大きく回転させたといえる。

シューベルトの15番でも、チェロが上手配置により音響的にはヴィオラのハインツ・コルさんと豊かな音響を展開、チェロのペーター・ソモダリさんはタブレット楽譜使用とする若々しい音楽の実現。第2Vnは楽団員長のダニエル・フロシャウアーさん。第4楽章アレグロ・アッサイ、充分にアレグロでという曲の特筆すべきはその第2Vnの演奏の入りにあった。どういうことかというと、作曲者の作曲パレットは演奏がヴァイオリン両翼配置にあったという刻印である。だから、キュッヘルさんはソモダリ氏のチェロの響きに溶け込みつつ両翼配置でフロシャウアー氏と対面してアンサンブルを実演した方がより作曲者の主体性に対する演奏者としてのリスペクトにあたるだろう。昨夜のバックムーンは、ホール音響をいやが上にも豊潤さに寄与していてその不思議な万有引力の賜物に感謝、感謝、楽器がよく鳴っていたなあ・・・アンコール・ラデツキー行進曲で上手配置コントラバスのミヒャエル・ブラーデラーさんがサラ・ウィリスのホルンと寄り添うように合わせて演奏姿は、彼らが楽しんでいた音楽のシンボル的な1カットではあった、、、