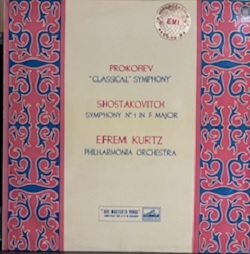

千曲万来余話その699「プロコフィエフ古典交響曲クルツ指揮1957年録音の肝・・・」。

夏の夜空で天頂に大三角形として琴座のベガ、白鳥座のデネブ、わし座のアルタイルなどが見事である。地域では見られるところと都会ではなかなか見られないところとだが、科学館のプラネタリウムでは可視化されていてふふーんと楽しめる。

夏の夜空で天頂に大三角形として琴座のベガ、白鳥座のデネブ、わし座のアルタイルなどが見事である。地域では見られるところと都会ではなかなか見られないところとだが、科学館のプラネタリウムでは可視化されていてふふーんと楽しめる。

今夏の長期高温弊害として、盤友人はEMT927のモーター脱落を経験した。音蔵社長の熱意ある修理で8月の始めに回復、再生できることは恵まれた環境で感謝しきりである。改めてそのアナログシステムの威力に魂消てしまった。LPレコードの再生は、あくまで懐古趣味とは無縁、録音当時へのタイムスリップつまり最高の録音を最善のシステムによる再生儀式可能というまでである。

エフレム・クルツ1900.11/7.Stペテルブルグ生れ~1995.6/27没は1950年代に英国楽壇とりわけフィルハーモニア管弦楽団と録音活動に活躍、ショスタコーヴィチ10番交響曲録音盤を最高傑作として差し支えない。リズム感の鋭利な耳はバレエ音楽の指揮により発揮されるものかもしれない。ソヴィエト社会から西側に活動の場を展開する音楽家は彼らの時代を認識させる表現者であり、再生するものとして襟を正し臨む必要を感じるのは盤友人一人だけなのだろうか?

プロコフィエフ1891.4/23ウクライナ、ソンツォフカ生れ~1953.3/5モスクワ没は1917年にピアノソナタ3番、Vn協奏曲1番そして古典交響曲を完成させている。ソヴィエト政権樹立と年を同じくして交響曲1番というのは、その2年前にリヒャルト・シュトラウスがアルプス交響曲を発表していて何か一連のムーブメントを感じさせられる。アルプス交響曲開始の音楽はハイドンのロンドン交響曲からリズム動機を拝借していて、古典主義の交響曲に対するリスペクトとしてプロコフィエフの古典的クラシカルというあだ名とリンクしていて微笑ましい。26歳の作品をエピソードとして作曲の際に「ピアノ不使用」という風聞ではあるのだが、作曲者一流のエスプリが効いていると思わせる、知る人ぞ知るピアノの達人だから。

クルツ指揮した録音は40年の時空ロスを感じさせない、生まれたて音楽のフレッシュさは、聴いていて何よりである。1957年3月というとその2か月前にはトスカニーニ死去の訃報があり、さらにその2か月前にはグィド・カンテルリの飛行機事故死というフィルハーモニア管弦楽団にとりゆかりある音楽家へのオマージュ、この録音盤にはプロコフィエフ、ショスタコヴィチの交響曲1番が取り上げられている。一聴していえること、圧倒的な管楽器群の清冽なアンサンブルにある。首席ガレス・モリスの木管フルートは他の録音盤の彼の演奏よりも、この演奏は一際薫り高い。さらにバスーンという楽器は普段なかなか陽の目が当たらない演奏になるものなのだが、ここでは首席奏者セシル・ジェイムスが大活躍していて溜飲の下がる思いがする。これは、ハイドンが時計交響曲で披露した音楽の現代版でもあり、その採用はプロコフィエフの慧眼。もちろんクラリネットでバーナード・ウオルトンの妙技、オーボエでシドニー・サトクリフの輝かしい音色に胸のすく思いがする。

ここで彼らがなぜ、生き生きとした演奏を披歴しているものか? 盤友人としては当時パックスマンを使用していたデニス・ブレインというフレンチホルンの存在を想うものである。つまり、アンサンブルの扇の要としてのデニス、彼の存在は音にではなく音楽のための、正に精神的支柱としての音楽家というオーラを、このLPレコードで再生してくれる。つまり、指揮者エフレム・クルツはその音楽を体現した最高の仕合わせ者といえる。プロコフィエフにとりソヴィエト政権に対する期待が在り将来の方向はレールが敷かれたものであり、クルツ指揮の記録は時代の皮肉なのかもしれない・・・